在这门课上,你可以动手自制艾灸条,当一回“手作达人”;

还可以试着从人参中提取“稀有人参皂苷”,体验做一次“科学家”;

这门课飘散着草药香与书卷香,在理论学习实践锻炼中,了解国粹中药学,传承传统文化,增强文化自信;

了解用现代科学技术手段改进传统中药,让古老的“活化石”焕发新的时代光彩,造福人类。

勤动手 制艾条、研人参, 让学生“忙活”起来

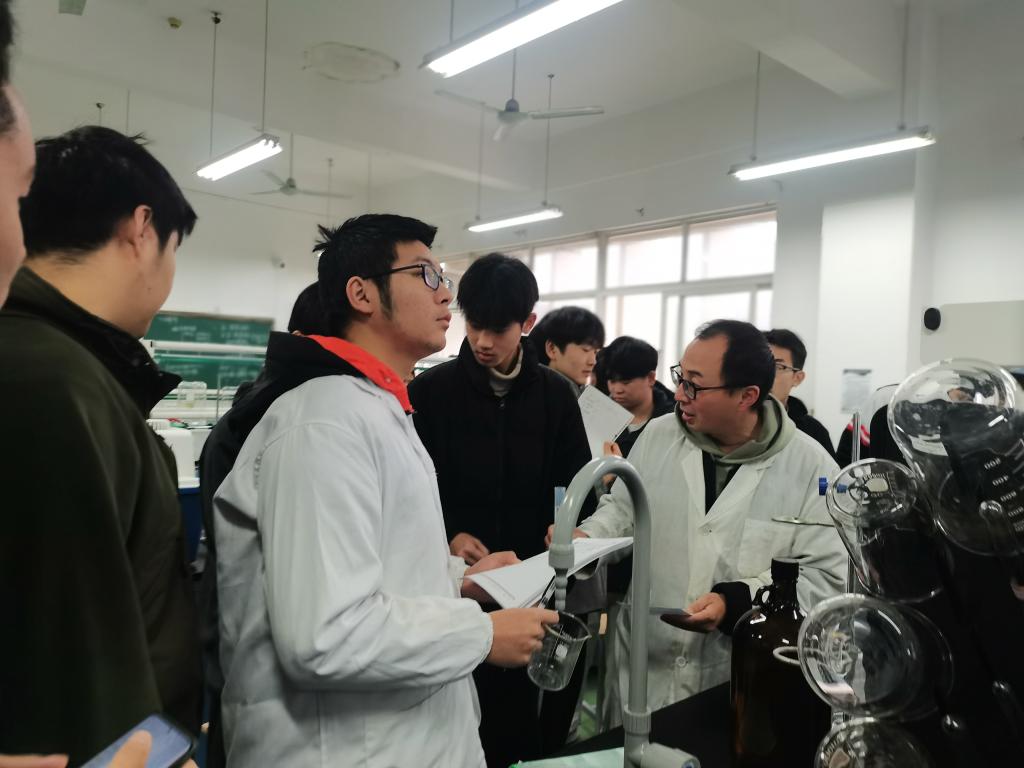

“嗡嗡——”粉碎机将陈化三年的艾叶研磨成粉末状的艾绒。学校第9教学楼521教室艾草清香弥散,同学们正在老师的指导下制作艾灸条。艾叶研磨成艾绒后,再将艾绒铺在桑皮纸上开始卷制。桑皮纸韧性好、易燃且无毒,是卷制艾条的专用纸。

“注意艾灸条的直径大小和填充松紧的控制。”“卷时要均匀紧实,这样燃烧才稳。”“失败了不要紧,多重复几次就好。”同学们边手动操作,老师边指导要领,边鼓励学生。

这是学校公共选修课《中药生物转化与中医药创新》上的有趣场景。课程由药学院、川抗所何正有、蒋用两位老师联合开设。课程面向全校本科二年级学生,分为理论课和实践课,共0.25个学分。手制艾灸条就是课程中劳动教育实践项目之一。

艾灸条结合传统艾灸疗法,能温通经络、散寒除湿。“平时总是看着家里长辈艾灸,很想知道艾条是怎么做的,这次终于自己动手做了一个。”2022级制药工程一班的黄静说。

制作艾条,看似简单,实则暗藏诀窍。同学们从挑选艾叶、晾晒捶打,到最后卷制成条,进行全过程的体验。

从粉碎力度到卷制松紧,0.5毫米的误差控制考验着学生耐心。何老师总结了“艾条质检三步法”:一看粗细均匀,二捏弹性适中,三闻陈香扑鼻。通俗易懂的要诀让原本复杂的工艺变得触手可及。48位同学都亲手制作完成了一根独一无二的艾灸条。

其实,做艾灸条的背后学问可大呢!

艾叶陈久者良。新鲜艾叶含有多种挥发油,其中大多具有刺激性,因此艾叶陈化三年后来制作艾灸条最为适宜。陈化过程就是通过自然发酵,将挥发油转化为35种活性成分的同时变得温和。“陈化后的艾叶用于艾灸时,燃烧更缓慢,火力温和,烟少,艾灰不易脱落,施灸时温和舒适,不易伤及皮肤和血脉,临床疗效更好,所以有的说法。”何正有老师指着活性成分的可视化图片解释道。

除了稍显简单的制作艾灸条,课程的另一实践项目“人参皂苷转化实验”则堪称“上强度”了。

人参是珍贵的药用植物,中国历代医书中都有关于它的记载,被誉为“百草之王”,具有强壮滋补等药用价值。人参皂苷是人参、西洋参等药材的核心成分,但它需要在人体肠道里有益菌作用下,变成稀有人参皂苷CK后才能真正发挥功效,可以提高人体免疫力、抗氧化、保护心血管。人参皂苷转化实验便是要实践提取稀有人参皂苷。

将粉状人参皂苷提取物和蜗牛酶加入纯净水得到人参皂苷原液与蜗牛酶原液,是课前准备。课上,同学手动操作往人参皂苷原液中加入蜗牛酶液,完成关键转化步骤,静待“神奇魔法”,这个过程就像把普通橙汁升级成浓缩NFC果汁,通过“蜗牛酶”这个“分子剪刀”精准“裁剪”分子结构。

实验的过程中,同学们将两种原液加入专门的“管子”中混合均匀后,放在50℃恒温水浴环境下让他们发生反应,每隔半小时用手震荡混匀。6小时后,同学们一起观察试剂管内是否有沉淀,以此判断有无新物质生成。最后,将“管子”放入“高速甩干机”,混合液分离成上清液(废弃液)和底部精华物质。再利用溶解液将精华物质“变”成透明液体,这就是稀有的人参皂苷CK溶液了。在两位老师的指导下,经过数小时耐心等待,普通皂苷终于在48支试管中蜕变为澄清的稀有人参皂苷CK。

“以前只知道人参营养价值高,但是不知道它里面的成分还可以通过加入酶试剂来获得具有更高价值的药物。这次直观的体验使得原本枯燥的理论知识变得有趣起来,让我了解到中医药也可以借助现代科技手段进行更深入的研究和开发。”药学专业的黄堉同学说道。

传灯续火做中药知识的摆渡人

为什么选择这两个项目作为实践操作项目?

何正有老师介绍:“艾叶陈化过程是微生物转化药效成分的典型案例,人参皂苷转化实验是针对人体对人参皂苷代谢效率低的问题进行设计的,它们都是中医药典型案例,同时我们的师生团队一直在进行相关的科研项目,师生团队在2023年中国国际大学生创新大赛上研究出了酶转化技术,获得了四川省银奖。通过这两个实验,同学们不仅可以学会中药活性成分转化和传统制剂制作的实用技能,还可以深刻理解生物转化技术对中医药创新的重要性。”

2008年,何正有老师入职四川抗菌素工业研究所(简称“川抗所”),结合研究所的国家级工业微生物菌种资源、微生物发酵工程技术平台、天然药物化学结构修饰三大优势,确定了中药生物转化的研究方向。

“中药生物转化”就是把传统中药里的化学成分“改头换面”,把那些药效一般、不易被人体吸收的成分,变成药效更好、人体更容易吸收的东西。这就像给传统中药做一次“分子装修”——把那些笨重的老家具(难吸收的成分)拆解重组,变成轻便好用的智能家居(高效成分)。

何老师用装修队打比方:"我们请来乳酸菌、酵母菌这些‘微生物装修工’,带着它们的‘生化工具箱’(酶),给中药里的有效成分重新布线铺管。就像把四合院改造成智能公寓,既保留传统梁柱结构,又升级水电系统,让药效畅通无阻。"

改造后的中药就像速溶咖啡遇热水般快速起效,老百姓吃下去见效更快、身体负担更小。这种"中药精装工程"既让千年古方穿上科技外衣,又像老字号开连锁店一样,既守住祖传秘方,又打开新市场,把中医药智慧变成真金白银。

中药生物转化领域饱含着川抗所的历史积淀。1969年,陈肖庆研究员首创真菌类中药液态发酵技术,实现灵芝、银耳等中药的工业化生产,为中药产业化开辟了新路径。受老一辈科学家启发,何正有、蒋用两位老师带领团队长期开展薄芝糖肽(一种从名叫薄树芝的真菌中提取的活性成分)、稀有人参皂苷等生物转化研究,多个项目从“实验室”走向了“生产线”。

开设这门课程,老师们旨在将这些科研成果转化为教学资源,先向学校的本科生系统地传授中药生物转化的核心知识,再开设实验课,让学生加深对生物转化的认知,拓宽专业视野。

学理论 开拓中医药转化新视野

理论是实践的先导。这门课上更重要的是讲清楚实践背后的逻辑,让同学们知其然更知其所以然。整个特色选修课分为上午和下午,上午先由蒋老师进行一个半小时的理论课讲解后,然后两位老师在讲台旁进行两个实验的示范。示范之后先让同学们制作艾灸条,下午再让同学们进行人参皂苷的转化实验。

“早在3000年前,中国人便运用生物转化原理制作饴糖——利用麦曲中的淀粉酶将淀粉降解为麦芽糖,制成具有缓中补虚、生津润燥功效的食药两用佳品。《五十二病方》与《神农本草经》等古籍对此均有记载。”蒋用老师指着放映片中的饴糖制作图说道。面对来自不同专业的学生,他注意尽可能采用通俗的类比让学生明白中医药生物转化等核心内容。“若将化学合成比作持铁锤打铁的匠人,生物转化则是手执‘智能剪刀’的巧匠。酶分子能精准裁剪底物分子‘布料’,编织成药用‘礼服’。这种以‘微生物发酵’替代‘化工厂烟囱’的制药方式,堪称从‘重工业’向‘绿色手作’的跨越。”

“因为我是药学专业的学生,这学期在学天然药物化学,想扩展关于中医药更丰富的知识,所以选了这门课。”面对投影幕上通俗易懂的示意图,黄堉同学豁然开朗:“原来微生物才是真正的‘炮制大师’,能将普通药材转化为药用黄金。”

“屠呦呦团队从中医古籍记载中发现青蒿的药用价值,成功提取青蒿素,为全球疟疾防治作出巨大贡献。我们也希望通过这门课,同学们通过动手实验,学会用现代生物技术改进传统中药,了解生物医药行业的最新发展和实际应用。我们期望培养的不是只会做实验的人,而是能传承‘青蒿素模式’的创新人才。”

“中医药不是老古董,而是会呼吸的活化石。”2022级制药工程专业的黄堉同学学完这门课后感慨道。在成都大学的课堂上,中医药正焕发出新的生机与活力,等待更多同学去探索、去创新。