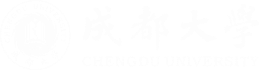

近日,我校作品《巴蜀佛韵:四川石窟数字纪元》入选2024年高校“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动“创承文脉”高校主题数字微展览联展名单。去年1月起,我校影视与动画学院汪晓飞教授团队成功完成了四川眉山市彭祖山景区内齐山双佛的高精度数字化复刻工作。这项工作采用了无人机多角度数据采集和基于摄影测量的三维重建技术,通过自研的资产处理管线,实现了双佛雕像毫米级精度的三维数字化复刻。这一成果不仅丰富了学术研究和艺术创作的可能性,还为文物数字化保护和文化传承提供了新思路和新途径。

文化数字化助力巴蜀佛雕保护与传承

党的二十大报告对“建设现代化产业体系”作出明确部署,提出加快建设网络强国、数字中国;实施国家文化数字化战略。《政府工作报告》明确提出“深入推进国家文化数字化战略”,要求利用科技手段推动文化遗产保护与传承。2023年1月,四川省政府办公厅印发了《四川省加强石窟寺保护利用工作实施方案》,明确了到2035年基本建成中国南方石窟寺保护利用高地的目标,强调对石窟寺进行系统性保护与活化利用。方案中特别提到实施“数字四川石窟”行动,对石窟寺进行数字化保护,建立数字资源库,这为齐山双佛等石窟艺术的数字化保护与传承提供了政策支持和方向指引。

巴蜀佛雕始于北魏时期,融合中原佛教艺术与巴蜀地域文化,唐宋时期达到技艺巅峰,完整展现佛教中国化进程。巴蜀佛雕艺术以“镌刻山川”的恢弘气魄,集宗教、艺术、技术于一体,既是中华文明多元一体的缩影,也是人类共同文化遗产的瑰宝。无名匠人以虔诚之心在巴蜀的悬崖深谷间凿刻千年,创作出独具巴蜀特色的艺术。

巴蜀佛雕精美绝伦,但长期面临自然风化、人为破坏等威胁。但有的佛雕多依托砂岩等易风化岩体雕刻,长期暴露于高温高湿环境中,导致岩体孔隙发育、表层剥落加速;有的佛雕露天摩崖造像易受山体滑坡、岩体开裂等威胁;有的佛雕面临资金不足问题,导致部分佛雕长期处于“抢救性保护”状态。

彭祖山齐山双佛因露天环境导致表层剥落,安岳毗卢洞紫竹观音造像细节逐年模糊。传统保护手段仅能延缓损伤,无法实现永久保存。“面对浩如山海、博大精深的巴蜀佛雕,怎么才能更加有效地保护和传承呢?文化数字化怎样更好地服务于文物保护与传承?”这些问题一直在我校影视与动画学院汪晓飞教授头脑里盘旋。

文化数字化是一种永久性原真保存文物遗产信息的技术手段,能够将丰富的佛雕文化资源进行系统化整理、归集和永久保存。通过开放式创作平台建设,提供文物3D模型、传统纹样数据库等数字生产资料。“文化数字化深刻改变了文物保护范式,从传统的抢救性修复向预测性干预转变,可以精准复原佛雕原貌,通过数字化呈现,为游客提供了新应用、新场景和新体验,极大地提升了佛雕艺术的呈现方式。”汪晓飞教授如是说。

佛雕是巴蜀优秀传统文化遗存的景点代表,如何快捷而有效地传播到全国乃至世界各地?汪晓飞教授表示,“基于三维数字资产开发3A游戏级场景关卡Demo,实现4K细节虚拟漫游,使千年石窟突破地域限制,以沉浸式体验触达全球受众。”

保护齐山双佛迫在眉睫

彭山市彭祖山是中国传说中的寿星彭祖及其女儿修身之地,造型巧妙的齐山双佛闻名于世,齐山双佛一立一坐,造型巧妙。立佛释伽牟尼高28米,名列世界第八位;坐佛多宝如来高24米,始建于公元713年,是乐山大佛的蓝本,且比乐山大佛早建近百年。双佛并列之规模,乃全国独有,是巴蜀佛雕艺术中的一朵耀眼的奇葩。

汪晓飞教授热爱大自然的美景,对于佛雕等文化遗存尤为关注。2023年初,他在彭祖山景区、安岳毗卢洞景区等地调研中对于佛雕艺术尤为赞叹,同时也为佛雕艺术日益风化忧心不已。“这么精美的佛雕一定要保存下来,保护优秀文化遗存迫在眉睫。运用好自己的专业优势保存和发扬佛雕艺术贡献一臂之力。”汪晓飞教授一直在思考。

汪晓飞教授深耕数字媒体技术与文化遗产交叉领域多年,以前创作过《数字石窟》《南龛石窟数字重生》等作品,入选省委宣传部、省教育厅典型示范案例奖项。《巴蜀佛韵》延续并创新技术路线,进一步优化自研管线,实现从单一文物到巨型石窟的跨越。团队创作注重“科技赋能文化”,《巴蜀佛韵》形成“保护-传播-育人”三位一体模式。

运用高精度三维重建技术,攻克28米巨型造像毫米级数字化难题,形成可复制的技术路径,与《黑神话:悟空》虚幻5引擎复刻云冈石窟形成行业呼应,发挥三维重建技术的实用价值。项目不仅契合国家政策导向,还为地方文化遗产保护提供了高校范本,助力构建“技术研发-教学转化-社会服务”的完整生态链,推动文化数字化战略落地。

数字化保护利用包括制定石窟寺数据采集、加工、存储、管理等方面的标准规范,建立四川石窟寺数字资源库,加强区域性石窟寺数字资源的管理和共享,建设数字展示体验中心,提升公众的观赏体验和文化教育的直观性。《巴蜀佛韵》由此应运而生,通过文化数字化技术实现抢救性保护,利用毫米级三维重建技术精准记录石窟现状,建立数字档案库。借助虚拟漫游、游戏化交互等创新形式,扩大文化遗产传播半径。构建多源数据平台,为后续修复与研究提供底层支持。深度契合国家文化数字化战略,为四川石窟系统性数字化保护和同类文化遗产提供技术参照。

毫米级精度建模复刻巨型石窟

对于巨型佛雕数字化复刻,需要多学科师生共同参与,需涵盖三维建模、程序开发、艺术设计等跨学科人才。汪晓飞教授接到任务后,立马招兵买马充实队伍。吴佳恒同学是学新媒体艺术专业的,在采集数据、策划以及后期处理有一技之长;张炜帧同学是学数字媒体的,擅长于三维建模和渲染;黄麒颖同学计算机娴熟……兴趣和对文物数字化的热爱把大家凝聚在了一起,3名教师、涵盖数字媒体技术专业和艺术设计专业8名学生的团队组建完成,成员分工覆盖数据采集、建模、虚拟交互全流程。与此同时,汪晓飞教授FLAPEX团队于2023年9月入驻我校创新创业学院的CC国家众创空间。

团队邀请石窟保护专家刘南方先生担任顾问。刘先生站在文物数字化保护战略层面和石窟研究院在具体保护措施等方面的介绍,让师生们茅塞顿开、耳目一新。

去年1月,《巴蜀佛韵》项目正式启动。3月3日,汪晓飞带领师生一行5人,带着无人机、激光扫描仪、单反相机及配套光源等设备,前往位于彭山市彭祖山的齐山双佛,进行首次实地数据采集。师生们在彭祖山实地采集时,上午还天气晴朗,但下午却吹起了5级横风,扫描仪等设备在空中摇晃。张炜帧同学说,“赶紧用配重沙袋加固,确保脚架平稳。”黄麒颖同学用身体挡在监测屏的迎风面,减少横风对设备的冲击,吴佳恒同学用手紧紧护卫着脚手架,这样坚持了2小时,等到横风减弱,团队继续完成数据的采集,但是因为横风“光顾”,采集数据并未完成。3月8日,团队又赴彭祖山进行关键数据采集。当日天气晴朗,成员按分工架设激光扫描仪与无人机。张炜帧同学负责设备校准,吴佳恒同学协调景区管理,王新雨同学监控数据实时传输。然而,一只麻雀突然飞入扫描区域,导致点云数据出现噪点。团队立即暂停采集,改用动态避障算法重新校准设备,并在黄昏前完成数据采集的补救。

怎么才能采集到28米高造像的顶部细节?传统设备无法覆盖全景,高空作业风险极高,汪晓飞教授冥思苦想,尝试个多种方案,最后研发多视角协同扫描,结合无人机航拍与地面激光扫描,通过算法融合数据,实现毫米级精度建模。

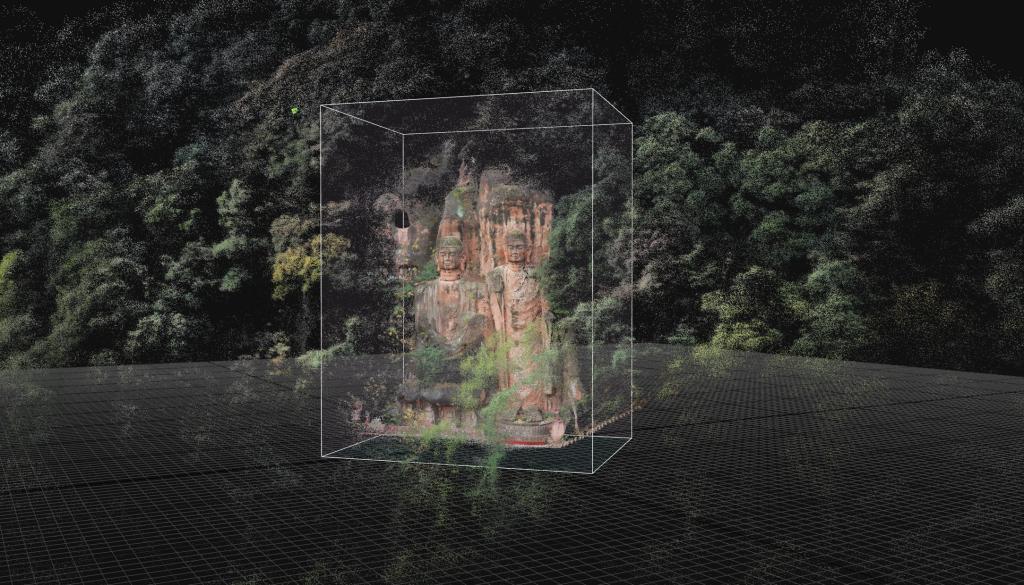

回到学校工作室,师生们马不停蹄进行数据效验、录入、核对。“双佛耳垂部分在渲染时注意保真。”赵然老师耐心地指导张炜帧同学。“都快接近凌晨1点了,汪老师你快回家休息吧。” “单一模型高模数据几十个GB,并且后期处理需要充足的算力,团队购买GPU算力,渲染、修复、效验……力求每个细节的精益求精。”项目组赵然教师说。师生共同奋进,夜以继日,历时4个多月完成主体模型构建。

攻克巨型造像毫米级建模,让巨像造像最大程度地是文化数字化最难的技术突破点。“文化数字保护必须做到毫米级精准复刻,确保巴蜀石窟在三维世界里得以立体多维而精确地展示。”汪晓飞教授说。团队自主研发高精度三维重建管线,技术路径与《黑神话:悟空》大足石窟复刻形成呼应。

齐山双佛复刻令人震撼

《巴蜀佛韵》运用高精度三维重建技术数字化复刻彭祖山齐山双佛,实现超大型石窟造像1.36毫米级精度重建。在巨型石窟全角度扫描与数据优化方面,《巴蜀佛韵》独树一帜,对复杂风化表面细节进行还原,并实现了超大模型实时渲染优化。开发高画质虚拟漫游Demo,支持4K分辨率与实时交互,构建了“保护-传播-育人”一体化生态,实现科研、教学、产业闭环。对于石窟艺术的永久保存与虚拟展示进行了大胆而成功的创新探索。

功不唐捐、玉汝于成。“创承文脉”高校主题数字微展览联展,围绕“何以中华—中华文明精神溯源”“美美与共—构建人类命运共同体”两大方向,结合文博数字展厅建设和数字文物开发,设计策划数字微展览。依托全国高校博物馆育人联盟,遴选优秀微展览作品,组织建设科技、文化、创意融合的数字展览联展。《巴蜀佛韵》入选教育部举办的2024年“创承文脉”高校主题数字微展览联展遴选名单。彰显高校在文化科技融合中的创新突破,为落实国家文化数字化战略提供可复制范本。教育部专家组认为《巴蜀佛韵》“技术领先、模式创新,为高校文保数字化提供了标杆案例。”

我校影视与动画学院院长张娟说,“学院积极开展‘科技+艺术’融合应用研究,形成‘科研-教学-产业’三螺旋模型。依托《巴蜀佛韵》项目开设《摄影测量基础与应用》《三维重建应用》和《超写实三维重建项目实训》3门衍生课程。”

学校党委宣传部曹斐老师说,“《巴蜀佛韵》凸显了中华优秀传统文化在思政引领的价值担当,有益于引领学生坚定文化自信,传承中华文脉,厚植爱国情怀。”

3A游戏公司数字扫描重建项目负责人夏总称赞“技术路径具行业普适性,尤其在巨型造像处理上值得借鉴”。

在传播方面,团队采用多维度应用的策略,覆盖“保护-传播-育人”全链条。参观《巴蜀佛韵》数字模型的市民王阿姨说,“足不出户领略千年石窟之美,每个细节都真实可感,仿佛身临其境一般。”“细节令人震撼,仿佛触手可及”。项目组彭红璐老师说“川渝石窟面能够数字化高精度复刻,让石窟文化瑰宝得以永久保存,让人倍感欣慰。”

项目团队整合数字媒体技术、艺术设计、文物保护等跨学科整合,形成“科技+艺术”创新模式,构建“技术研发-教学转化-社会服务”生态链,实现科研数据向教学资产定向转化,孵化学生作品并获国家级奖项。

培养兼具科技与艺术素养人才

将项目转化为教学资源,培养跨学科文保人才。汪晓飞教授说,“项目成果转化为《数字三维重建实践》等核心课程资源,孵化学生作品30余件,获全国高校数字艺术设计大赛、中国好创意等国家级奖项20余项,形成‘科研-教学-产业’三螺旋模型,培养兼具科技与艺术素养的跨学科人才。”

在实践中教学、在教学中实践。“高精度物理层面复刻佛头的发髻,要特别注重控制点云密度与曲面拓扑结构,还有色彩还原要用Metashape软件的多光谱融合模块功能”,在优化建模成品过程中,彭红璐老师指导吴佳恒同学时如是说。黄麒颖同学心神领会,把结构光扫描技术用于佛山数字化修复设计,掌握了这些流程,以后在类似项目中可以更加得心应手。教师团队将项目经验转化为教学案例,指导学生在国家级竞赛中屡获佳绩,崔富丽同学在2024年全国高校数字艺术设计大赛中获得国赛二等奖,吴佳恒同学在中国好创意竞赛中获得国赛二等奖。

赵然老师负责的是项目齐山双佛整体模型建构,汪晓飞耐心地和他商讨,“要整体规划,突出主体结构,渲染光影效果,注意多角度,这样就可以凸显历史与文化特色。”赵老师很快找到了灵感,半个多月时间就完成了主体结构的第一轮渲染。再接再厉,赵老师推动科研方向与产业需求对接,有了参与《巴蜀佛韵》的经验,承担数字化复刻等其他项目也很快上手,一年多来,开发《UE案例实战》等实战型课程资源,和企业合作完成的多个横向项目。

以项目驱动学习、以成果反哺教学。张蘅同学说,“在团队里协助老师承担数字扫描技术,以后可以胜任游戏公司扫描重建数据采集工作。”李婷同学说,“当代大学生应该利用自己的专业优势,在保护和传承优秀传统文化中尽到力,我们喜欢也热爱这样的工作。” 吴佳恒同学说,“RC软件是写实三维重建领域的必学软件,这对于毕业后从事相关领域的工作大有裨益。”李婷同学感叹道,“祖国河山的文物那么多,大多数文物亟待数字化保护,更需要大量人才,我渴望能够在科技赋能文保方面贡献自己的力量。”

文物数字化保护需要数字化转型与生态协同的重要载体,通过整合数字技术、数据要素与创新资源,构建开放共享的科研与产业协同平台,教师们反哺“数字生态创新实验室”建设。

石窟数字化保护永无止境

《巴蜀佛韵》以科技赋能文化遗产,实现“永久保存、活态传承、跨界育人”。《巴蜀佛韵》项目从立项、实施再到报奖形成了良性循环,既为巴蜀佛雕数字化保护贡献了应有之力,同时又培养了一批兼具技术能力与文化情怀的新时代人才。师生团队仍在继续优化,学生们掌握三维重建、虚幻引擎开发等前沿技术开放。

《巴蜀佛韵》仅仅是个开端。汪晓飞教授说,“未来着重提升文物模型实时渲染效率,适配VR/AR设备,提升产品品质。我们还要扩展数据覆盖范围,以安岳石窟、广元石窟为代表等川渝石窟都将纳入数字化保护。在应用层面,将着力开发教育互动APP,与中小学合作推广数字文保课程。”

汪晓飞教授信心勃勃地说到,“未来,将启动巴蜀石窟全境数字化工程,项目覆盖省内30处重点石窟,分阶段实施。开发长江流域石刻数字长廊,整合湖北、重庆等地资源。项目还可以跨界联动,与游戏公司合作,将数字资产植入文旅元宇宙项目。采用‘高校主导+企业协作+政府支持’模式,确保技术落地与可持续运营。”

将着力攻克超大规模数据存储与传输成本高、复杂风化表面的AI修复精度不足和虚拟交互设备的普及率低等问题,通过联合云计算企业优化存储、引入深度学习算法提升修复效率、开发轻量化移动端应用等技术手段。

采访刚结束,汪晓飞教授又接到巴中市文物保护研究中心关于“石窟保护利用项目专家论证会”的邀请函。文物数字化保护终极目标就是推广“数字文物保护”理念,向文保机构免费开放数据平台,为偏远地区石窟提供低成本的数字化保护,开展公众科普活动。建立四川石窟寺多源数据融合平台,为政府文物保护决策提供支持,助力区域文旅融合发展。

文物数字化保护永无止境,产学研一直永不停歇。我校文物数字化保护和文化传承一直在路上。